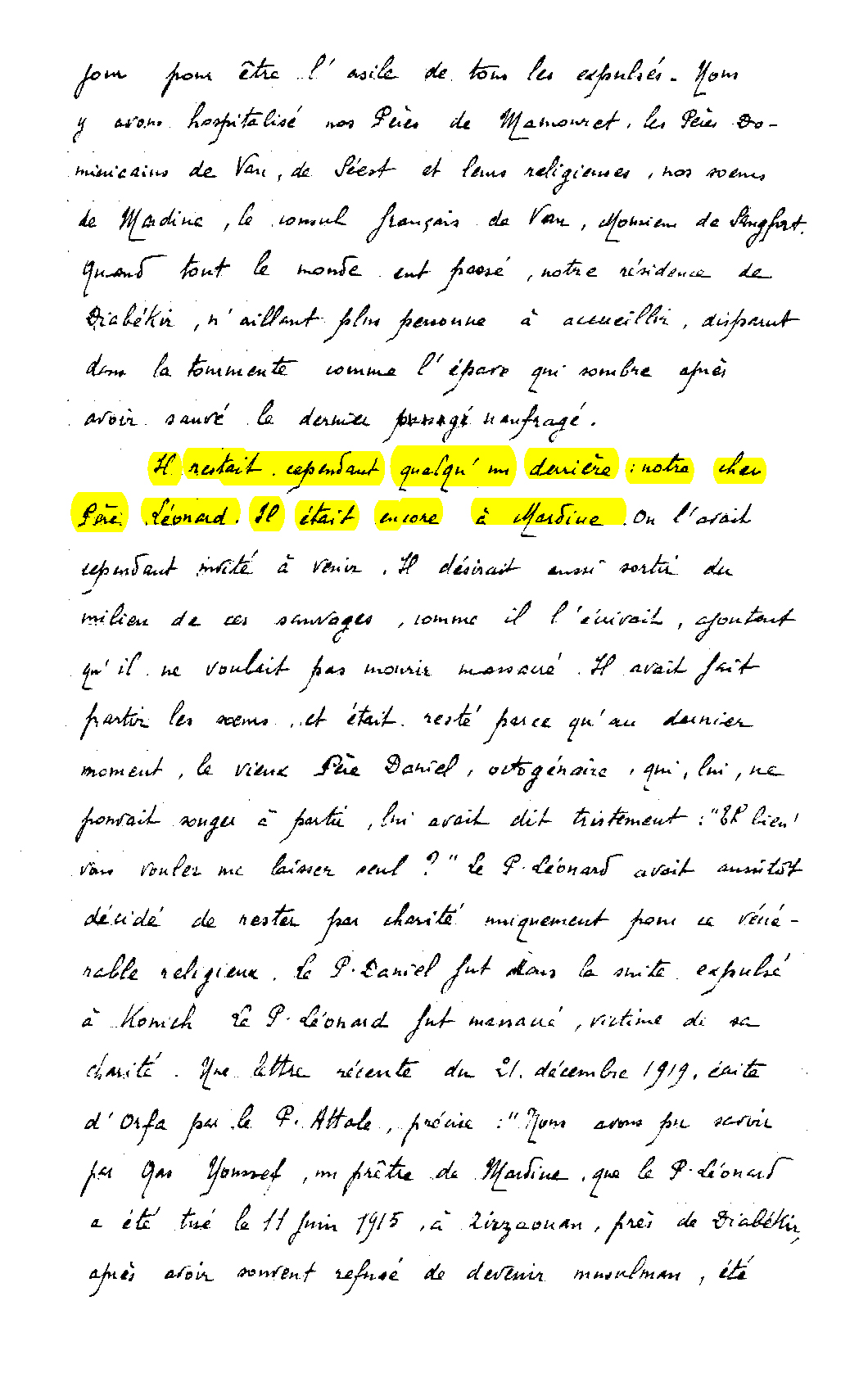

Une page du manuscrit du P.

Bonaventure de Baabdath

Rapport du Père Bonaventure de Baabdath O.M.C. sur la résidence d’Ourfa (Mission d’Arménie) pendant la guerre 1914-1918

Ce document est de première importance. Son auteur, le P. Bonaventure Fadel ofm. cap. (Baabdath, 7/2/1879 — Deir-Ezzour, 15/8/1936) est un compagnon d’enfance du P. Léonard. Ils étaient ensemble étudiants de Philosophie et de Théologie au Séminaire de l’Institut Oriental à Boudja ; ensemble Missionnaires en Mésopotamie.

Arrêté, condamné à mort, puis libéré, il se déguisa en Kurde et réussit à regagner le Liban où il rédigea ce rapport, 1 en 1919, qu’il intitula : « Rapport du Père Bonaventure de Baabdat O.M.C. sur la résidence d’Ourfa (Mission d’Arménie) pendant la guerre 1914-1918 ». Il y relate la mort de son confrère Léonard et les péripéties de son arrestation et déportement avec son confrère le P. Thomas de Baabdath. Même si le rapport déborde l’année 1915, nous le proposons in extenso à cause de son importance. Nous lui avons ajouté les sous-titres en gras.

Le P.

Bonaventure devant la source de Baabdath : photo prise probablement lors de sa présence à Baabdath, en 1916 ou 1927, supérieur du couvent S. Antoine des Capucins (Archives de la Vice-Province des Capucins au Proche-Orient, Maison S. François, Mteyleb, Liban)

Août 1914 : les Missions des Pères Capucins en Mésopotamie

À la veille de la grande guerre, la Mission de la Mésopotamie et d’Arménie confiée aux Pères capucins de la Province de Lyon comprenait six résidences : Ourfa, Diarbakr, Mardine, Maamouret-el-Aziz, Kharpout et Malatia, avec un personnel d’une vingtaine de religieux capucins français ou indigènes. Dès les premiers jours d’août 1914, il fallait se préoccuper d’une nouvelle réorganisation des postes de la mission avec les seuls religieux indigènes, les autres devant être appelés sous peu par la mobilisation. Deux stations, Kharpout et Malatia, durent être fermées : ces deux résidences furent pendant la guerre dévalisées et pillées par les Turcs qui vendirent tout le mobilier à l’encan. Les quatre autres furent occupées par les neuf religieux qui restaient. À Ourfa, le Père Benoît [Najarian] et le frère Raphaël [Samhiri], Arméniens ; à Diarbakr, les Pères Thomas [Saleh] et Bonaventure [Fadel], Syriens ; à Mardine, le Père Daniel [de Manoppello], Italien âgé de 80 ans, et le P. Léonard [Melki], Syrien ; à Maamouret-el-Aziz, les Pères Basile [Tchélébian] et Louis [Minassian] et le frère Benoît [de Medbach], Arméniens. 2 Dans ces différentes résidences, il y avait des religieuses franciscaines de Lons-le-Saunier, qui se réunirent d’abord à Diarbakr, puis vinrent à Ourfa : ce sont les sœurs Fébronie, Jean-Antoine, Ephrem, toutes trois de nationalité arménienne ; Sœur Anna, de nationalité Suisse ; Sœur Catherine, française très âgée, et Sœur Agnès, française gravement malade, au moment où les religieux européens furent chassés de l’Empire ottoman.

Octobre 1914 : expulsion de la Mission de Diarbakr

La présente relation est écrite par le P. Bonaventure qui se contentera de décrire ce qu’il a vu et de raconter les évènements auxquels il a été mêlé, d’abord à Diarbékir, puis à Ourfa. Aussitôt après l’entrée en guerre de la Turquie, en octobre 1914, notre résidence de Diarbakr fut l’objet d’une foule de tracasseries de la part du gouvernement ottoman. Il installa tout d’abord un poste de police dans notre école de garçons. À chaque instant, il nous fallait subir des interrogatoires. On nous donna l’ordre d’évacuer les locaux de l’école des filles. Enfin on nous expulsa de chez nous, nous laissant libres d’aller chercher ailleurs, en ville, une autre habitation. Le Wali (gouverneur) ne voulut pas entendre nos réclamations. Nous ne devions rien sortir de la maison. Finalement nous apprîmes notre ordre d’expulsion de l’Empire. Tout notre mobilier devient la possession de ces voleurs qui le vendirent aux enchères. Il est assez remarquable que la Providence nous avait conservé la maison de Diarbakr jusqu’à ce jour pour être l’asile de tous les expulsés. Nous y avons hospitalisé nos Pères de Maamouret, les Pères Dominicains de Van, de Seert et leurs religieuses, nos sœurs de Mardine, le consul français de Van, Monsieur de Singfort. Quand tout le monde eut passé, notre résidence de Diarbékir, n’aillant plus personne à accueillir, disparut dans la tourmente comme l’épave qui sombre après avoir sauvé le dernier naufragé.

Le Père Léonard resté à Mardine

Il restait cependant quelqu’un derrière : notre cher Père Léonard. Il était encore à Mardine. On l’avait cependant invité à venir. Il désirait aussi sortir du milieu de ces sauvages, comme il l’écrivait, ajoutant qu’il ne voulait pas mourir massacré. Il avait fait partir les sœurs, et était resté parce qu’au dernier moment, le vieux Père Daniel, octogénaire, qui, lui, ne pouvait songer à partir, lui avait dit tristement : « Eh bien ! Vous voulez me laisser seul ? » Le P. Léonard avait aussitôt décidé de rester par charité uniquement pour ce vénérable religieux. Le P. Daniel fut dans la suite expulsé à Konieh. Le P. Léonard fut massacré, victime de sa charité. Une lettre récente du 21 décembre 1919, écrite d’Ourfa par le P. Attale, précise : « Nous avons pu savoir par Qas Youssef, un prêtre de Mardine, que le P. Léonard a été tué le 11 juin 1915, à Zirzaouan, près de Diarbékir, après avoir souvent refusé de devenir musulman, été battu de verges à cause de cela, et après qu’il eût pu donner l’absolution à tous les Chrétiens emmenés avec lui ».

Décembre 1914 : le déplacement à Ourfa

Il nous fallut donc abandonner Diarbakr. Nous fîmes de nombreuses démarches pour obtenir d’y rester, mais en vain. Nous avions reçu du T.R.P. Ange, supérieur de la Mission, l’ordre de tenir jusqu’au bout. Ce n’était pas sans déchirement que nous nous voyions arracher le fruit de tant de labeurs. Nous n’avons cédé qu’à la force brutale. Dieu en le permettant avait ses desseins et nous ne pouvons aujourd’hui que bénir la divine Providence de nous avoir sauvé du massacre et des infamies qui devaient être réservés aux prêtres et aux religieuses de rite arménien restés dans la ville. Les Turcs avaient-ils peut-être également souci de nous éloigner afin d’être plus à l’aise pour commettre leurs atrocités. Nous partîmes sept : deux Pères, P. Thomas et P. Bonaventure , quatre sœurs franciscaines, Sœurs Catherine, Agnès, Anna, Ephrem, puis une pauvre orpheline, Marie, qui n’avait plus personne au monde et que nos sœurs ne purent se résoudre à abandonner aux mains de ces monstres. Une nombreuse population nous manifesta une vive sympathie au moment du départ. Beaucoup nous accompagnèrent en dehors de la ville, au risque de se compromettre.

Noël en route

Deux gendarmes avaient ordre de nous conduire jusqu’à Ourfa. Il y a trois journées de caravane. La fête de Noël 1914 nous trouvera sur le chemin de l’exil. Comment ne pas penser, en arrivant fourbus, à la nuit tombante, au Khan qui nous abriterait jusqu’au lendemain, aux saints voyageurs qui jadis, à pareille date, venaient demander le gîte au Khan de Bethléem ? Mais il n’y avait pas de places pour eux. Nous eûmes la confusion de nous trouver plus favorisés que la Sainte Famille. Et cependant le Khan offre si peu de confort ! A minuit, au milieu de nous, Jésus naquit. C’était bien la pauvreté de Bethléem. Il y avait aussi des chants angéliques et des cœurs de bergers pour accueillir et adorer, dans la naïve simplicité des enfants de St. François, celui qui recherche la société des humbles et des petits.

Accueil à Ourfa

Ourfa nous accueillit avec beaucoup d’affection. Le calme y régnait encore et l’on ne comprenait pas pourquoi nous avions été expulsés si brutalement de Diarbékir. Nous avions pensé qu’Ourfa ne serait qu’une étape de notre exode, puisque l’on nous avait chassés de l’empire. En réalité, cette ville devait nous donner asile pendant les longues années de la guerre. Le Wali, à qui nous nous présentâmes dès le lendemain de notre arrivée, nous accueillit avec bienveillance et nous dit : « Vous pouvez rester tous ici, religieux et religieuses, sujets ottomans ou de nationalité étrangère quelle qu’elle soit, je sais que vous ne faites pas de politique. Restez en toute sécurité, je me porte garant de vous tous ». Ainsi, nous nous trouvâmes fixés à Ourfa, auprès du P. Benoît, qui était le supérieur de la résidence, et avec le frère Raphaël. Nous étions particulièrement heureux de tenir le poste, comme l’avait recommandé le T.R.P. Ange.

Pâques 1915 : début des massacres

Les premiers mois de 1915 jusqu’à Pâques s’écoulèrent sans incident. Après les fêtes, un monstrueux projet d’extermination des chrétiens commença à se manifester. L’Allemagne prêta la main aux Turcs parce qu’elle ne voyait dans les chrétiens de l’Empire ottoman que des sujets gagnés à la France et à ses alliés. Il avait donc été décidé par le gouvernement de la Sublime Porte qu’on commencerait par les Arméniens dans toute l’Arménie et qu’on ne ferait de quartier pour personne. Quant aux chrétiens appartenant aux autres rites, comme les Chaldéens, les Syriens, on devait d’abord faire disparaître les chefs, les riches, les notables résidant dans les grands centres. Après, on s’en prendrait à tous les habitants chrétiens des petites localités. En principe, on devait réserver les femmes et les enfants. On les chasserait ensuite dans le désert, où ces pauvres êtres mourraient de fatigue, de maladie et de faim. Tous les détails de cet horrible complot d’Etat se réalisèrent à la lettre. Nous sommes là pour en témoigner. Voici quelques faits :

Massacre des soldats ottomans chrétiens basés à Ourfa

Les Chrétiens sujets ottomans mobilisés ne furent pas épargnés. On commença même par eux. Au lieu de les employer à défendre l’empire contre les ennemis du dehors, on les traita eux-mêmes comme des ennemis et on les massacra. Voilà jusqu’où alla l’aberration et la barbarie musulmane. Il y avait à Ourfa deux compagnies de chrétiens, composées chacune de deux à trois cents hommes, qui travaillaient à refaire les routes de Diarbékir et de Harran. Tous ces soldats, un jour, furent liés et fusillés, sans autre tort de leur part que celui d’être chrétiens et surtout arméniens. Ceux qui travaillaient sur la route d’Ourfa, à Diarbékir, se laissèrent lier comme des moutons et fusiller sans ouvrir la bouche. Les autres, qui étaient sur la route de Harran, comprirent le sort qui les attendait et refusèrent de se laisser lier. Puis s’armant de leurs pioches, ils se défendirent vaillamment. Mais que pouvaient-ils contre des hommes armés de fusils ? Ceux qui parvinrent à s’enfuir, tombèrent peu après aux mains des Arabes et des Kurdes non moins cruels. Cela se passait peu après Pâques 1915.

Massacre des notables chrétiens d’Ourfa

À cette date précise, on vit arriver un peu partout, dans nos villes arméniennes, des émissaires du gouvernement de Constantinople avec pleins pouvoirs. Ourfa en vit venir deux, dont l’un s’appelait Kalil-bei. Ils communiquaient directement avec Constantinople. Ils avaient toute autorité. Le Wali lui-même disparaissait devant eux. C’étaient de vrais dictateurs. Ils commencèrent par envoyer des mandats d’arrêt contre un petit nombre parmi les notables chrétiens. Ils leur faisaient subir des interrogatoires, puis les relâchaient pour les reprendre et les relâcher ensuite. Ces manières félines avaient pour but d’éviter un affolement de la population. Les gens pouvaient croire que ces hommes du gouvernement venaient prendre des informations et ils subissaient sans trop de défiance ces fastidieuses formalités. Mais le fait est que tous ces chrétiens notables étaient ramenés en prison. Et toutes les nuits, on en prenait plusieurs à qui on infligeait d’abord le supplice des coups de bâton sur la plante des pieds, parfois jusqu’à évanouissement de la victime. On recueillait des aveux, et finalement ils étaient entraînés à trois ou quatre lieues d’Ourfa [La lieue métrique française vaut 4 km]. Alors, on les liait quatre à quatre, et pour épargner les munitions, on tirait sur eux une seule balle qui traversait les quatre poitrines. Les Kurdes ensuite se chargeaient de les achever à coups de hache et s’emparaient de leurs dépouilles. C’est ainsi que dut être massacré notre pauvre P. Léonard avec l’évêque arménien de Mardine et une douzaine de prêtres.

Au tour des clercs chrétiens

A Ourfa, Qass Ephrem, un moine syrien catholique, attaché au service de l’Eglise syrienne, fut emprisonné et massacré. Don Jean, le chef de la communauté syrienne d’Ourfa, prêtre intelligent, pieux et zélé, n’échappa à la mort que grâce à l’intervention de Bimbachi Sandki bei, qui effaça son nom sur la liste des chrétiens qui devaient être arrêtés et mis à mort. Ce Sandki bei était un officier turc ayant grade de colonel. Il manifesta toujours une grande sympathie pour les catholiques orientaux et latins. Il avertit aussi Der Wartan, le chef de la communauté arménienne catholique, de s’enfuir à Alep. Notre frère Raphaël faillit être pris. Qas Youssef, jeune prêtre chaldéen, appartenant à une des meilleures familles d’Ourfa, instruit et plein d’avenir, dut s’enfuir, dissimulé dans un sac, au milieu des marchandises, chargées sur le train de Tel Abiad. Les notables catholiques et jacobites durent tous se cacher ou prendre furtivement la fuite à Alep. Der Wartan n’avait pas pu se résigner à abandonner sa population arménienne et à fuir selon le conseil de son ami le Bimbachi. Plus tard, quand il vit qu’il n’y avait plus de salut pour lui que dans la fuite, il s’y décida, mais il était trop tard. Toutes les routes étaient sévèrement gardées. Que faire ? Il songea à se cacher dans la ville, mais en dehors de son quartier. Ourfa est partagée en trois ou quatre quartiers assez bien délimités : quartier turc, quartier arménien, puis quartier syrien, chaldéen. Chacun de ces quartiers occupe une portion de la ville. Le quartier turc, comme le quartier arménien qui le touche, comprend une population exclusivement ou turque ou arménienne. Quant au quartier dit Syrien, Chaldéen, il est assez mélangé. C’est là que nous avons la résidence de la mission des Capucins : il y a des syriens, des chaldéens, des juifs, des européens, même une petite partie de turcs et d’arméniens.

L’affaire Der Wartan 3

Der Wartan, qui demeurait en plein quartier arménien, ne se sentait plus en sécurité chez lui. Il vint donc frapper à la porte du chef de la communauté Syrienne, Don Jean. Celui-ci s’excusa en apportant les meilleures raisons : Recevoir le prêtre arménien chez lui ne ferait que le compromettre lui-même, sans être un espoir de salut pour l’hôte, s’il venait à être découvert. Der Wartan recourut ensuite au chef de la communauté Chaldéenne. Il vint sans annoncer le motif de sa visite. La visite se prolongea. La nuit vint. Le pauvre fugitif restait là cloué par la peur et n’osait rien dire. Le prêtre chaldéen avait tout compris. Il le retint à dîner et lui offrit asile pour la nuit. Mais, dès le lendemain, il lui exposa qu’il ne pouvait le garder chez lui. Der Wartan n’eut plus qu’un espoir : il vint frapper à la porte des missionnaires capucins. Nous n’osâmes pas compromettre les religieux, les sœurs et les catholiques de notre voisinage en acceptant d’hospitaliser celui qui était déjà l’objet des recherches de la police. Cependant, avant de le laisser partir, on lui offrit pour midi une place à notre table. Vers deux heures de l’après-midi, il quitta le couvent et alla se réfugier dans une maison voisine occupée par une excellente famille arménienne catholique, du nom de Touté.

Premier massacre en masse au quartier arménien d’Ourfa

A peu près au même moment, on entendit des coups de fusil dans le quartier arménien. Le massacre commençait. Kalil-bei, à la tête d’un groupe de policiers, avait fait irruption dans une maison qu’un espion lui avait désignée comme recelant des armes. Il bouscula à coups de poings la maîtresse de maison et la menaça, parce qu’elle ne voulait pas révéler la cachette où se trouvait celui qui était l’objet des recherches de ces bandits. Ils montèrent le premier étage et tuèrent deux hommes dont l’un était le fils du facteur qu’on appelle le Molla. Un autre fut blessé. Aussitôt on entendit ces cris : Mort aux infidèles, mort aux Chrétiens ! Dans toute la ville, ces vociférations se répétèrent au milieu des coups de fusils qui se multiplièrent par milliers. De la terrasse de notre église, nous pûmes voir des hommes, armés de fusils Martini, d’épées, de coutelas, monter vers le quartier arménien, tandis qu’un affreux vieillard en descendait, criant comme un énergumène. Aux armes, aux armes ! Puis, tout près de nous, dans notre rue, quatre jeunes gens de 18 à 20 ans, armés de couteaux, s’étaient arrêtés devant la maison Touté, où venait d’entrer Der Wartan. Ils s’efforçaient à coups de massues de défoncer la porte. Dès les premiers coups, la propriétaire s’était enfui avec ses enfants par une porte dérobée, laissant Der Wartan tout seul dans la maison attaquée. La porte allait céder, un panneau avait déjà volé en éclats, quand le vieux Kargeali, un turc, résidant dans la maison attenante, apostropha ces quatre bandits : « Que faites-vous là ?» et leur montrant d’un geste le quartier arménien : « Si vous êtes des braves, dit-il, allez là-bas et montrez-vous y courageux. Vous n’avez rien à faire ici ». Ils laissèrent donc là leur besogne et partirent au quartier arménien.

Les Arméniens se réfugient chez les Pères Capucins

Le pauvre Der Wartan, plus mort que vif, sortit de cette maison qui lui avait offert un asile si précaire, traversa la rue et revint frapper à la porte de notre résidence. Il était suivi de plusieurs pauvres arméniens apeurés. Nous les reçûmes tous en leur disant : Si vous mourez, nous mourrons avec vous. Toute cette soirée fut une soirée de massacre d’Arméniens et de Chrétiens. Tous ceux qui étaient aux bazars ou dans les rues furent égorgés sans merci. Nous ne pûmes savoir le nombre des morts chez les Arméniens, parce que depuis ce jour toute communication fut interrompue avec leur quartier. Les jacobites eurent une trentaine de victimes. Ce même soir, un prêtre syrien, du nom de Malfono, fut mis à mort… C’était un prêtre d’une soixantaine d’années. Jacobite converti au catholicisme ainsi que sa famille, il exerçait le saint ministère dans la communauté syrienne sous la direction de Don Jean. Il fut poignardé dans sa maison, sous les yeux des siens, puis traîné, à moitié mort, par un pied, à travers les rues de la ville. Lui ne cessait de répéter : O Jésus, ayez pitié de moi ! Enfin, les sauvages, pour l’achever, soulevèrent une pierre énorme et la laissèrent tomber sur la tête du malheureux Malfono qui fut écrasé. Ils allèrent ensuite, le traînant toujours jusqu’au torrent, derrière les murs de la ville, et jetèrent son corps dans les détritus où il fut dévoré par les chiens.

Après cette journée de massacre, la nuit fut calme, ainsi que les jours qui suivirent. Mais l’angoisse était dans tous les cœurs et personne n’osait sortir. Le vieux turc Kargeali, notre voisin, nous rendit service en acceptant de faire nos commissions les plus urgentes. Peu à peu, on reprit confiance, mais les Arméniens ne redescendirent plus au bazar. Cependant des crieurs publics essayaient de rassurer la population, disant que le Sultan accordait un pardon général aux Chrétiens rebelles. On n’y croyait pas. Des affiches furent placardés à tous les coins de rues, portant que quiconque ne retournerait pas travailler au bazar, serait tenu comme un révolté. Personne ne bougeait. Der Wartan était chez nous depuis une semaine. Il nous supplia de le supporter encore quelques jours, après quoi il essayerai de retourner à sa maison au quartier arménien. Mais la deuxième semaine s’écoule sans qu’il ait osé prendre une détermination. Il demeura ainsi cinq semaines sans mettre le pied dehors. Nous avons dit que Der Wartan était le chef de la communauté arménienne catholique. C’était un personnage considérable, excellent prêtre, jeune encore, très en vue dans la ville d’Ourfa. Il devait être à brève échéance consacré évêque, selon toute apparence. Il exerçait d’ailleurs dès ce temps des fonctions importantes. Prêtre très zélé, il était arrivé à faire construire une magnifique église dans sa ville, grâce à Monseigneur Drure, le Délégué Apostolique, et aux ressources fournies par le T. R. P. Ange, supérieur de notre Mission. Les qualités remarquables lui donnaient du prestige. Il était doué d’une éloquence peu commune. Par son savoir faire il avait gagné les sympathies du gouvernement auprès duquel la communauté catholique était très bien posée. Nous avons vu qu’un officier supérieur turc, le Bimbachi Sandki bei s’honorait de son amitié. Tel était notre hôte, depuis cinq semaines. Nous comprenions très bien que sa présence chez nous ne pourrait longtemps demeurer ignorée et que le chef de l’Eglise arménienne découvert dans notre résidence nous attirerait les représailles terribles du gouvernement turc.

Le Révérend P. Benoît, supérieur de notre maison, ne savait pas se résoudre à congédier le prêtre fugitif, craignant de l’exposer à une mort violente. Cependant la sagesse semblait exiger de ne pas exposer un grand nombre de personnes à la mort sous prétexte d’en sauver un. Tous les catholiques qui connaissaient notre secret nous pressaient avec les plus vives instances de nous débarrasser de cet hôte dangereux. Ils proposaient de lui procurer le moyen de fuir chez les Arabes par l’entremise d’un turc bienveillant. Mais nous ne nous y fiions pas. Tout ce qu’on pouvait dire au P. Benoît ne le décidait pas. Quant on lui dit un jour qu’il s’exposait lui-même à l’exil, à la prison, peut-être à la mort sur la potence, il répondit pour couper court à toutes ces discussions : « Eh bien ! Je me sacrifie pour lui ». Il n’y avait rien à répliquer. Devant l’abnégation héroïque et la charité du P. Benoît, notre supérieur, suivi très exactement en cela par le P. Thomas, qui entrait tout à fait dans ses vues, nous pouvions bien nous autres, les prudents, nous sacrifier pour l’obéissance. Nous continuâmes donc à cacher Der Wartan.

Fin 1915 : deuxième massacre et batailles de rues

Nous arrivons aux derniers mois de 1915. Une nuit nous fûmes réveillés en sursaut par une terrible fusillade. C’était un second massacre de Chrétiens qui commençait. Celui-là, plus affreux que le premier, puisque dans l’espace d’un mois à peine, il fit (20.000) vingt mille victimes dans la seule ville d’Ourfa. Ce fut une bataille en règle qui se livra dans les rues de la ville entre Turcs et Arméniens. Ces derniers se barricadèrent dans leurs maisons et soutinrent le siège valeureusement. Mais les Turcs étaient bien supérieurs en nombre, et les fusils et les munitions ne leur manquaient pas. Les Arméniens vendaient chèrement leur vie, ils firent beaucoup de ravage dans les rangs turcs. Le succès des armes resta même un moment incertain. Ce que voyant, les Turcs prirent un moyen plus expéditif et plus sûr qui restera à leur honte. Ils allèrent choisir une bonne position en dehors de la ville et braquèrent des pièces de canon sur le quartier arménien, qui fut écrasé sous les obus. Les Arméniens firent des sorties désespérées. Leur chef tomba. Alors le découragement les prit. Des femmes se jetèrent dans des puits ou dans le feu. Des familles entières furent détruites par leur chef préférant cette mort aux tortures et aux ignominies que les Turcs leur réservaient. Enfin la cloche sonna lugubrement le sauve-qui-peut. Il semblait qu’elle sonnait le glas de la nation arménienne. Tout fut massacré. Les femmes et les enfants furent entraînés et tassés dans les Khans, attendant le jour, où, on les exilerait dans les profondeurs du désert pour les y laisser mourir de faim. Quelques hommes parvinrent à se cacher dans des souterrains. D’autres, espérant avoir la vie sauve en trahissant leurs frères, allèrent révéler leurs cachettes. On les en tira et on les pendit tous dans la ville au nombre de soixante-douze (72). Tous ceux qui restaient vivants au dessous de 15 ans furent fusillés en masse. Pendant ces jours terribles, nous étions au couvent protégés par la Providence divine.

Les prisonniers des Turcs installés de force dans la résidence d’Ourfa

Dès le troisième jour du massacre, on vint par ordre du gouvernement cantonner chez nous tous les prisonniers civils que la police avait ramassés dans les villes turques depuis la déclaration de guerre de la Turquie. C’étaient tous les Européens appartenant aux Nations alliées qui se trouvaient en territoire Ottoman. Donc tous ces prisonniers civils étaient conduits par le commandant Takri Pacha et par des officiers allemands dans notre résidence où ils étaient gardés à vue. Leur présence nous fut une sauvegarde. Nous pûmes ainsi dissimuler Der Wartan, et le sauver de ce second massacre. Il resta pendant plus de quarante jours dans un réduit obscur derrière le maître-autel dans notre chapelle. C’était un trou de deux mètres de profondeur, où l’on pénétrait en se courbant : une sorte de débarras sans fenêtre, dont l’ouverture était dissimulée par les ornements de l’autel. Der Wartan n’en sortait que le soir dans l’obscurité et pour quelques minutes, car il craignait d’être surpris par les policiers qui circulaient toute la journée dans notre résidence pour la surveillance des détenus. Ces derniers demeurèrent chez nous deux mois entiers jusqu’au commencement de 1916.

Septembre 1916 : arrestation de Der Wartan dans l’église des Capucins d’Ourfa

Rien à signaler jusqu’à fin septembre de cette même année. 4 Der Wartan était toujours caché chez nous. Notre communauté se composait de quatre religieux : le R. Père Benoît, Supérieur, les Pères Bonaventure et Thomas et le frère Raphaël. La maison de nos religieuses de Lons-le-Saunier, qui se trouvait à proximité de la nôtre, était ainsi constituée : Sœur Fébronie, Supérieure, les sœurs Jean Antoine, Ephrem, Anna, Catherine, Agnès. Un dimanche matin, à l’heure des messes, trois individus enveloppés dans leur habba, grand manteau qui descend jusqu’aux pieds, faisaient les cent pas dans la rue devant notre église, dévisageant toutes les personnes qui y entraient. Ils semblaient préoccupés de découvrir quelqu’un. L’un d’eux s’avança dans notre cour intérieure au fond de laquelle s’ouvre la porte de l’église. Il y entra, demeurant debout près du bénitier et regardant fixement l’autel. Le Père Benoît disait la Ste messe. Frère Raphaël, qui était au sanctuaire, avait aussitôt remarqué cet individu dont l’attitude révélait qu’il ne venait pas ici pour prier. A ce moment, une personne de l’assistance demanda à se confesser à Der Wartan, qui était à la sacristie. Celui-ci, sans défiance, descendit pour traverser l’église et se rendre à son confessionnal. Il fût arrêté par l’inconnu qui lui dit à l’oreille : « J’ai quelque chose à vous dire, veuillez passer dehors. — Mais qui êtes-vous d’abord, répliqua Der Wartan, et que voulez vous ? » Sans rien répondre, l’individu le saisit fortement par le bras et l’entraîne jusqu’à la porte. Deir Wartan résiste et cherche à se débarrasser. Alors l’inconnu tire de sa poche un sifflet, donne un signal d’appel, les deux autres qui étaient restés dehors se précipitent dans l’église et appréhendent Der Wartan au nom de la loi. C’étaient des agents de la police secrète. Malgré toutes les protestations, il lui fallut suivre ces policiers au siège du gouvernement. Le frère Raphaël fut également emmené. Une nouvelle phase de nos épreuves allait commencer. Les deux prisonniers furent enfermés dans des cellules séparées. Deux faux témoins vinrent affirmer avec serment devant le tribunal qu’ils avaient vu Der Wartan, le jour de l’insurrection, exciter les Arméniens à la révolte et les accompagner au combat, le fusil à la main, ce qui était une pure calomnie.

Nous pensions que notre frère Raphaël allait être relâché aussitôt. À deux heures de l’après-midi, ne le voyant pas revenir, n’y tenant plus, nous allâmes, P. Thomas et moi, voir ce qui se passait au sérail. On nous confronta avec Der Wartan et on nous interrogea : – Connaissez-vous cette homme ? – Parfaitement. – Où habite-t-il ? – Chez nous, à la résidence de la Mission.

Le petit revolver dans la chambre de P. Thomas

Alors, trois agents de la police vinrent avec nous et firent une perquisition en règle de toute la maison. Ils s’emparèrent de tous nos papiers et manuscrits. Puis ils découvrirent, dans la chambre du P. Thomas, un petit revolver, qui devint la pièce à conviction, devant les cours martiales de Marache et d’Adana, pour la condamnation à mort de notre Père Thomas.

Après cette perquisition, ils partirent nous laissant libres au couvent et nous promettant, sur nos instances, de relâcher le frère Raphaël, qui en effet nous fut rendu le jour même.

Mais le lendemain, dès 5 heures du matin, deux policiers revenaient au couvent pour arrêter le frère Raphaël qui, cette fois, fut retenu douze jours en prison, et ne put obtenir son élargissement que moyennant la somme de 50 livres turques (1230 francs environ) qu’il fallut verser immédiatement, avec promesse d’en verser autant après le procès de Der Wartan, si l’on retrouvait la liberté de vivre tranquille au couvent.

L’année 1916 s’acheva ainsi. Nous perdons contact avec Der Wartan à partir de ce moment (fin septembre 1916). Il restera aux mains de la justice, traînant dans les prisons, deux mois d’abord à Ourfa, puis à Damas, encore à Ourfa, puis à Alep, de nouveau à Ourfa, et à Marache où nous nous retrouvâmes (janvier 1917) dans la même prison, enfin à Adana (février 1917) devant la cour martiale qui nous condamnera tous avec lui, à cause de lui. Pendant les deux mois que Deir Wartan passa en prison à Ourfa, avant d’être transféré ailleurs, nous continuâmes de lui témoigner de la sympathie, en lui écrivant pour le soutenir et le consoler. Le P. Thomas fut particulièrement bon pour lui.

3 janvier 1917 : l’expulsion d’Ourfa

L’année 1917 s’ouvrait. Le 3 janvier au matin, pendant qu’une messe se disait en notre église, un groupe de policiers armés de fusils fit irruption chez nous, entra dans l’église, cerna les issus et appréhenda tous les religieux. Le prêtre qui était à l’autel fut interrompu brutalement. On le saisit par la chasuble et on lui intima l’ordre de descendre et d’avoir à suivre immédiatement les hommes du gouvernement. Il fallut s’exécuter à l’instant. Les quatre religieux du couvent, les Pères Benoît, Bonaventure , Thomas, le frère Raphaël et un domestique furent donc entraînés au sérail, au milieu de l’affolement des personnes pieuses qui étaient à l’église, et de nos sœurs franciscaines. La maison resta ouverte à tout venant et livrée au pillage des policiers et des soldats turcs. Nous ne devions y revenir que plus d’un an après. On nous jeta aussitôt en prison, après nous avoir fouillés minutieusement.

Sur la route de l’exil vers Marache

Trois jours après, nous fûmes dirigés sur Marache sous escorte de deux gendarmes. D’Ourfa à Marache la distance est considérable. Il faut traverser le désert. Deux routes s’offrent aux caravanes : la route d’Alep, qui est plus avantageuse, parce qu’on peut faire le trajet en voiture, et la route de Béréfit, qui n’est qu’un chemin muletier qu’il faut parcourir à pied ou à dos de monture. Sœur Fébronie était intervenue courageusement auprès des autorités pour qu’il nous soit permis de faire le trajet par la voie d’Alep. Mais elle n’y réussit point, et nous dûmes prendre la voie de Béréfit. Entre Ourfa et Marache, il y a cinq étapes d’une journée chacune : Sérouj, Béréfit, Nisib, Aintab et Marache. Il serait long et difficile de narrer tout ce que nous avons eu à souffrir pendant cette traversée du désert. Quand nous arrivâmes à Sérouj le premier soir, nous fûmes abandonnés aux mains de trois ou quatre soldats qui nous fouillèrent brutalement. Et comme nous essayions de protester : « Taisez-vous, chiens d’infidèles, nous cria l’un d’eux, autrement je vous apprendrais à garder le silence » et il faisait le geste de nous souffleter. On nous enferma ensuite, pour la nuit, dans une prison humide, d’une malpropreté sordide, remplie déjà de soldats Kurdes fuyards qui nous accueillirent avec des insultes grossières. Nous n’avions rien à manger. On se partagea à cinq une orange qui restait. Puis on essaya de se reposer, assis à terre, dans la vermine, au milieu de ces brutes qui firent une vie d’enfer pendant une grande partie de la nuit. Le lendemain, il fallut se remettre en route. Nous avions dû louer des ânes. Il nous fallut les payer trois fois le prix courant. Mais il n’y avait pas d’autre alternative : ou payer au prix fixé, ou faire le parcours à pied.

Le typhus s’empare de Père Thomas

Nous dûmes subir tout le long de la route les moqueries et les injures des gendarmes et des soldats fuyards qu’on emmenait liés pour être remis aux autorités militaires. Nous eûmes la pluie toute la journée. Nos bêtes refusaient de marcher, ce qui faisait blasphémer les gendarmes qui s’en prenaient à nous. Le P. Thomas était malade. Il tomba jusqu’à trois fois de sa monture. Les soldats ricanaient, disant qu’il était ivre. Nous arrivâmes dans la pleine nuit à Béréfit, accablés de fatigue et tout trempés. Le lendemain matin, en route de nouveau jusqu’à Nisib. Puis le jour suivant, nous atteignîmes Aintab où l’on nous jeta le soir dans une écurie qui servait de prison. Nous y restâmes trois jours enfermés. Le P. Thomas allait de plus en plus mal, mais le moyen de le soulager…? A partir d’Aintab, la route étant meilleure nous aurions pu louer une voiture. Nous voulions en procurer une au P. Thomas. Mais les brutes s’y refusèrent absolument. Ils voyaient cependant que le pauvre Père était mourant. Mais ils nous imposèrent des ânes, parce qu’ils trouvaient ainsi le moyen de nous soutirer plus d’argent.

Arrivée à la prison de Marache : dévouement de P. Patrice

Quand nous arrivâmes à Marache, le P. Thomas était à toute extrémité. Le typhus s’était déclaré. Nous insistâmes pour faire venir un médecin. On nous refusa. Ce ne fut qu’après trois jours de démarches qu’on l’obtint, grâce à l’intervention dévouée du Rév. Père Patrice, gardien du couvent des Pères Franciscains de Marache. Cet excellent religieux, qui était resté dans la ville sans être inquiété parce que hollandais de nationalité, nous rendit les plus grands services pendant notre séjour à Marache. Notre cher Père Thomas se sentait mourir. Il demanda à se confesser. Il était admirablement résigné. Comme nous l’exhortions à avoir confiance en Dieu : « Oh ! oui, dit-il, j’ai toute confiance ; le bon Dieu ne nous abandonnera pas. Quant à moi, ajouta-t-il, je n’ai pas peur de la mort. Pourquoi aurai-je peur ? N’est-ce pas notre Père miséricordieux qui doit nous juger ? Pourquoi souffrons-nous maintenant, sinon pour son amour ? » Ensuite, il invita ses frères qui versaient des larmes, à prier avec lui.

Rencontre de Der Wartan à la prison de Marache

C’est ici, dans la prison de Marache, que nous retrouvâmes Deir Wartan. Celui-ci s’approcha du lit d’agonie du P. Thomas : « Vous souvenez-vous, dit-il au moribond, du billet de consolation que vous m’avez envoyé quand j’étais en prison à Ourfa, il y a quelques mois, et dans lequel vous m’écriviez que vous demandiez tous les jours à Jésus-Hostie de m’enlever mes souffrances et de vous les donner à vous ? — Oui, répondit le P. Thomas, je me le rappelle bien, et je ne regrette rien. Que sa sainte volonté soit accomplie ! »

Janvier 1917 : le dernier soupir de P. Thomas à l’hôpital de Marache

Le bon Père Patrice, gardien des Franciscains de Marache, ne restait pas en repos depuis qu’il connaissait notre triste situation et l’état du P. Thomas. Il fit si bien qu’il obtint de le faire transporter de la prison à l’hôpital de la ville. Il vint aider à le transporter sur un brancard. Une fois installé à l’hôpital, il s’inquiéta de trouver quelqu’un de dévoué pour soigner jour et nuit le malade. Lui-même était presque toujours à son chevet, comme une vraie mère, témoignant bien qu’il était un disciple authentique de notre Séraphique Père St François, qui veut que nous ayons envers nos frères malades le dévouement et la délicatesse de la mère la plus attentive. Le P. Thomas perdit connaissance. Dans le délire, il répétait : « Faites vite, venez vite, apportez-moi la communion ». Le Père Patrice lui donna l’Extrême-Onction et reçut son dernier soupir. C’était dans la seconde quinzaine de janvier 1917. Nous étions à Marache depuis cinq jours.

Ce fut pour nous une désolation affreuse. Nous pleurions tous avec de tels sanglots que les Turcs eux-mêmes, nos compagnons de prison, en furent touchés de compassion, et quelques-uns vinrent nous apporter des paroles de consolation.

Ainsi nous perdions notre cher frère, dans des circonstances combien douloureuses, sur la route de l’exil, en prison. Nous perdions un compagnon précieux, un modèle de vertus religieuses. Nous nous sentions dans une sombre détresse. Le P. Thomas, syrien de nationalité, né au Liban à Baabdath, avait fait ses études au collège de l’ordre installé à Boudjah. Il avait été envoyé à la mission d’Arménie depuis quelques années. Jeune encore, intelligent, zélé, orné de vertus religieuses, il donnait tous les espoirs. Dieu fit de lui un martyr de la charité. Il devait être condamné à mort par la cour martiale d’Adana. Dieu ne permit pas cette ignominie. Il est mort, au milieux de souffrances atroces, pour avoir voulu sauver du massacre un prêtre Arménien. Dieu a récompensé sa charité héroïque en lui donnant le ciel. Il restera une gloire très pure de notre chère mission d’Arménie, avec le P. Léonard, massacré par les Musulmans, son compatriote, son compagnon d’études à Boudja, et missionnaire capucin comme lui.

Le typhus qui venait d’emporter notre cher P. Thomas s’attaqua à notre frère Raphaël qui fut transporté à l’hôpital et y demeura un mois. Puis ce fut le tour de Der Wartan. Le dévoué P. Patrice les soigna avec tant d’empressement qu’il fut pris à son tour. Malgré tous les soins dont il fut entouré par ses confrères, il mourut trois semaines après notre départ de Marache. Nous gardons de ce charitable Père Patrice un souvenir très ému. Il fût pour nous une Providence vivante. Il recueillit le dernier soupir de notre regretté P. Thomas, il guérit nos malades, il nous consola dans nos dures épreuves, il fut un rayon du Ciel dans la sombre nuit de nos souffrances. Puis nous le voyons brusquement tomber victime de sa charité envers nous. Que Dieu lui donne la récompense et qu’il accepte l’hommage de notre reconnaissance profonde.

De Marache vers la cour martiale d’Adana

Nous étions à Marache depuis un mois. Le frère Raphaël était sorti de l’hôpital la veille. On nous intima l’ordre de suivre les gendarmes qui devaient nous conduire à Adana où nous devions être jugés et condamnés. Il faut trois jours pour aller de Marache à Adana. Trois jours de fatigues et d’épreuves, sous une pluie persistante et par un temps affreux. Nous n’étions plus que trois pour nous consoler. Quelqu’un restait derrière nous. Et c’était une peine qui augmentait immensément nos autres épreuves.

Février 1917 : condamnation à 10 ans de travaux forcés

Nous fûmes à Adana en février 1917. En entrant dans la prison, on nous infligea le déshonneur de nous raser la barbe. Nous eûmes à comparaître devant la cour martiale à trois reprises différentes. Voici quelle fut la sentence. P. Benoît, P. Bonaventure , Frère Raphaël et notre domestique, tous quatre nous fûmes condamnés à dix ans de travaux forcés pour avoir caché dans notre maison Der Wartan. Le P. Thomas aurait été condamné à mort à cause du revolver trouvé chez lui. Der Wartan fut condamné à être pendu. Notre dossier, avec la condamnation, fut envoyé à Jamal Pacha qui était alors à Damas. Celui-ci confirma la condamnation et transmit le dossier à Constantinople qui devait donner l’ordre d’exécution. La réponse de Constantinople se fit attendre dix mois pendant lesquels nous demeurâmes à languir dans les prisons d’Adana, c’est-à-dire tout le reste de l’année 1917.

Les efforts de sœur Fébronie en vue de la libération des Pères Capucins

Depuis le jour où nous avions été jetés en prison, à Ourfa, Sœur Fébronie, supérieure de nos sœurs franciscaines, se mit en peine de nous venir en aide avec le plus admirable dévouement. On peut dire qu’elle remua ciel et terre pour obtenir notre délivrance. Après un an d’efforts et de démarches, elle devait arriver à ses fins. Nous ne saurions trop louer son courage et sa persévérance. D’abord elle se mit en route pour Alep et ose se présenter devant les autorités pour plaider notre cause. Elle écrivit plusieurs fois à Jamal Pacha, et obtint deux fois d’être reçue en audience par le tout-puissant ministre. Il lui donna de bonnes paroles, promettant de nous sauver si nous venions à être condamnés. Elle nous faisait parvenir de l’argent en prison et nous écrivait fréquemment pour nous encourager et nous faire part de ses espoirs. Elle fut véritablement notre Providence. Elle n’hésitait jamais à faire une démarche, si onéreuse soit-elle, quand elle pensait par là nous apporter un soulagement. Elle écrivit également au Nonce Apostolique de Constantinople, aux ambassadeurs d’Autriche et d’Allemagne. Huit mois étaient passés, nous languissions toujours dans notre prison. Malgré toutes les promesses faites à Sœur Fébronie, notre sort ne s’améliorait pas.

Elle résolut de venir jusqu’à Adana, avec Sœur Jean-Antoine. Elle vint nous visiter dans notre prison. Cette consolation venait bien à point, nous étions à bout de courage. Nous souffrions de la faim. On nous vendait très cher un horrible pain noir, et encore nous étions très rationnés. Nous pouvons dire que pendant six mois nous avons eu juste ce qu’il fallait pour ne pas mourir de faim. Deux mois durant, nous eûmes pour toute nourriture des têtes de bœufs que nous faisions bouillir et dévorions comme des affamés. Cette mauvaise nourriture était d’ailleurs horriblement cher. Car il faut que l’on sache que dans l’empire ottoman, les prisonniers sont obligés de se nourrir à leurs frais. On les laisse froidement mourir de faim s’ils n’ont pas les moyens de payer leur vivre quotidien. Nos deux sœurs nous vinrent en aide généreusement. Puis d’Adana, elles écrivirent de nouveau à Jamal Pacha qui s’était transporté à Constantinople pour lui rappeler ses promesses. Entre temps, elles recouraient à toutes les autorités de la ville qui pouvaient intervenir pour notre délivrance. Elles ont versé 100 livres turques (2.500 francs environ), promettant d’en donner autant le jour de notre délivrance. Enfin leur admirable charité allait être récompensée.

Début 1918 : la libération

Un dimanche matin, nous vîmes la porte de la prison s’ouvrir. Nous étions tellement démoralisés que nous ignorions que ce fût un dimanche. Le gardien de la prison nous appela par nos noms et nous annonça que nous étions libres : le Sultan nous faisait grâce de nos dix années de travaux forcés. Impossible d’exprimer l’émotion qui nous saisit en apprenant cette bonne nouvelle. Nous ne pouvions pas le croire et ne savions que pleurer comme des enfants en remerciant la bonne Providence de Dieu. La divine Providence en effet s’était manifestée constamment à nous, avec d’infinies délicatesses, pendant nos longues épreuves. Dieu permit que nous eussions à souffrir beaucoup, mais quand la mesure de nos peines semblait arriver à son comble, alors Dieu venait par une bonne nouvelle, ou un espoir, ou une visite, et nous faisait ainsi supporter le poids de nos maux. Pendant la longue captivité d’Adana, la Providence se présenta d’abord à nous dans la personne d’un Père Capucin, le P. Jean Berckmans qui était aumônier dans l’armée autrichienne. Il se trouva de passage dans la ville jusqu’à l’arrivée de nos deux sœurs. Il nous vint visiter très charitablement. Il fut vraiment le messager de Dieu et l’ange de la consolation.

Le curé Syrien d’Adana, un vénérable vieillard de quatre-vingts ans, vint aussi nous apporter ses sympathies. Enfin nos deux vaillantes sœurs vinrent nous apporter la délivrance. Ce fut certainement grâce à leurs instances et à leurs recours hardis auprès des personnages les plus en vue que nous obtînmes notre grâce.

Le retour à la résidence d’Ourfa

Après notre mise en liberté, il fallut attendre deux mois à Adana la délivrance de nos passeports pour retourner à Ourfa. Les bonnes sœurs continuèrent à nous aider à vivre. Elles nous faisaient parvenir trois ou quatre pains par semaine, dont chacun coûtait 20 piastres (4 francs environ) au bazar. Enfin, après de nombreuses difficultés, nous eûmes en mains les précieux passeports et nous nous mîmes en route le même jour pour Ourfa. C’était dans les premiers mois de 1918. On ne nous y attendait pas. Nous arrivâmes à 8 heures 1/2 du soir à la résidence. On sut vite dans la ville, parmi nos Chrétiens que nous étions là. Presque aussitôt notre église se remplit de fidèles à cette heure tardive. Tous ensemble, au milieu des plus vives émotions, nous chantâmes les miséricordes de Dieu qui après tant de tribulations nous ramenait dans notre cher couvent d’Ourfa. Au dernier moment, nous apprenons que Der Wartan fut pendu le 10 novembre 1918.

1 Archives Générales des Capucins à Rome, Fonds H72, Acta Ordinis 15

2 ndlr. Il y avait 2 Capucins qui portaient le même nom de Benoît : l’un Arménien, Benoît Najarian, originaire de Kharpout, supérieur à Ourfa, et l’autre allemand, Benoît de Medbach, à Maamouret-el-Aziz. Le frère Raphaël Samhiri (1864-1940) n’est pas arménien mais syriac de Mossoul.

3 ndlr. Il s’agit de l’Abbé Vartan Achjian, né à Mardine en 1873, curé d’Ourfa, selon Mgr. Naslian (p. 314). Il s’agit du Vartabed Vartan Tomassian, selon Ishac Armalé (p. 336).

4 P. Bonaventure est revenu au Liban au début de 1916 où il a été nommé supérieur du couvent S. Antoine de Baabdath. Il ne tarda pas à regagner son poste à Ourfa dès le mois d’août de la même année, c’est pourquoi il n’a rien à signaler pendant les premiers mois de 1916. On ne connait pas la raison exacte de son départ d’Ourfa en plein milieu de la guerre ! Aurait-il fui l’atrocité des massacres qu’il a vus de ses propres yeux ? A-t-il eu peur de subir les conséquences de la présence de Der Wartan ? On ne connait pas de même la raison de son retour à Ourfa : Est-ce suite à une intervention de P. Jacques de Ghazir qui était alors supérieur général des Capucins au Liban par intérim ? Si c’est le cas, l’intervention a donné ses fruits puisque Bonaventure est revenu pour affirmer son attachement à la Mission d’Ourfa et suivre le chemin de l’Exil avec P. Thomas et ses confrères où il leur fut un fidèle compagnon pour soulager leurs peines, fortifier leur foi et assister P. Thomas durant son dernier soupir.